2025寄養生活好事|寄養童阿均難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

在寄養家庭生活,讓阿均懂得知恩惜福,今後阿均也會帶著這股滿滿的能量,朝理想中的方向邁進!

我是阿均,從小與曾祖母在小城鎮生活,直到幼稚園中班曾祖母過世,轉而與祖父生活,小學一年級才來到台北市投靠姑婆,小學四年級成為寄養家庭的孩童,與寄養的阿姨叔叔還有兩位寄養哥哥生活。從小到大為了生存,我輾轉在不同的環境下長大,體驗各種不同家庭的規則以及來自各方對我的善意付出以及「愛」。

雖然我的學業成績不是名列前茅,但在寄養家庭的陪伴下,我認真學習及複習,也培養很多對學習和健康的興趣。寄養叔叔陪我組樂高,一起激盪出我的創造力和靈活性,在阿姨的鼓勵下,我培養了固定的運動習慣,我享受和同學打籃球享受揮汗如雨的快樂時光,拉扯鈴也是我擅長的活動,不斷增進花式技術讓我有滿滿的成就感,運動讓我保持健康和愉悅的心情,無論是在課業上或是休閒活動上,我都盡心盡力的去嘗試。

因為小時候的母語是台語加上我喜愛唱歌,所以在三年級時,在寄養家庭的鼓勵下,我代表班級參加閩南語歌校際比賽,得到第一名,得到名次固然開心,但跟著寄養母親比賽練習的過程卻是讓我回味不已,過程中我們用台語唱唱跳跳地來熟悉閩南語,是寄養母親讓我學習學習語言是一件非常自在且愉快的事情。

最難忘的是寄養家庭們協助我準備報考軍校,很感謝阿姨為了我調整全家餐食,也陪著我透過訓練減重,成功減重符合報考資格後,還跟著我進行筆試及面試的練習,讓我順利考取軍校。

因為有社工還有叔叔阿姨的出現,讓我覺得人生其實很溫暖的,我從此不再覺得我很孤單,甚至我覺得我是世界上最幸福的人,我想未來不管我去到哪裡,我也絕對不會忘記您們這些為我付出這麼多的社工還有叔叔阿姨們的恩情。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

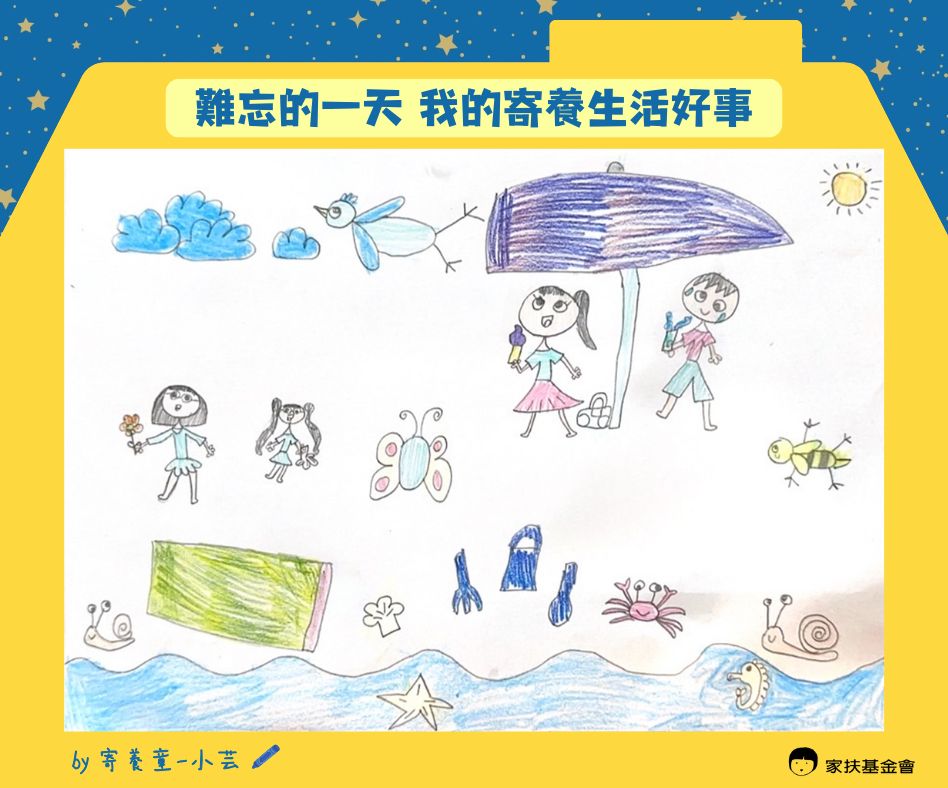

2025寄養生活好事|寄養童小芸難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小芸:「在堆沙堡的時候一直堆不起來,但寄養爸媽很有耐心的陪伴、鼓勵我。」

小芸最難忘的一天是和寄養爸媽及妹妹一起到墾丁玩,那一天是大晴天,寄養爸媽開著車,一路載著小芸和妹妹到海邊。海水好藍,太陽好大,小芸和妹妹在沙灘上玩耍,想用水桶和玩沙的工具一起做出一座城堡,雖然沙子一直散開,試了很久都沒有成功,但最後也堆出了一個三角形的飯糰!可以在夏天和妹妹一起玩打水仗,累了就吃寄養爸媽準備的點心和飲料,對小芸而言是平凡但難忘的幸福~

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養自立青年莎莎難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

在寄養家庭第一次過生日時,寄養爸媽的用心,讓莎莎第一次有了被愛、被在乎的感受……

我的生日在寒假,因此從小幾乎沒有朋友幫我慶祝過。而在原生家庭裡,生日對我來說就像一個普通的日子,沒有人記得也沒有人感到開心,這讓我習慣了不去期待別人的祝福,更不敢奢求有人會為我慶生。然而,來到寄養家庭後的第一次生日,帶給我難以忘懷的溫暖。

那天是我15歲的生日,寄養家庭的媽媽並沒有提前告訴我要慶生。當天,我們先去打保齡球,這是我第一次接觸這項運動,寄養爸爸耐心地教我如何拿球、瞄準和出手,每一輪他都在我旁邊鼓勵我,原來這就是被關心和支持的感覺。打完保齡球後,我們上山吃火鍋,吃著熱騰騰的美食,氣氛很輕鬆愉快,就在我以為這只是普通的一天時,寄養媽媽忽然端出了一個慶生蛋糕,那一刻我心裡湧上一股說不出的感動,原來他們還記得我的生日!我們互相將奶油抹在彼此的臉上,幸福中我默默許願:身邊愛我的人和我愛的人都能幸福,希望我能順利考上理想的學校,也希望爸爸的健康狀況能好轉。

回到家後,寄養媽媽拿出一張她親手做的生日卡片,和一雙漂亮的雪靴禮物,我曾經也做過很多手作卡片給別人,因為我相信這比現成更有意義,那是一份需要時間與心意的手工卡片,然而,我從未想過自己也能收到如此用心的卡片,雖然我早已經忘記卡片上寫了什麼,但那一份用心準備的感覺,我到現在都還深深記得。

其實,從國一來到寄養家庭以來,我一直覺得自己是個「外人」,我曾換過三個寄養家庭,每次都得重新適應不同的生活環境,為了讓別人喜歡我,我學會了討好別人,也努力表現得乖巧開朗,即便心裡背負著過去的創傷,我總是把內心的痛苦藏得很深,避免讓別人察覺。原生家庭的經歷教會了我忍耐,爸爸對我的暴力、奶奶的警告,「不能告訴別人,否則你會被抓去關」,讓我變成一個善於偽裝的孩子。在學校,我總是表現得活潑開朗,但一回到家裡,我卻活在恐懼中,那段日子,我常常懷疑自己是否值得被愛。

然而,這次生日讓我有被愛和重視的感受,寄養家庭的用心與關懷,讓我感受到久違的溫暖,也讓我明白自己其實不需要偽裝,我可以真實地做自己。那一天,是我生命中少數的快樂時光之一,我學會了,不論過去經歷了多少挫折,總有一天會遇到真正關心自己的人,他們會讓我相信,即使人生不完美,也能擁有一份屬於自己的幸福。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

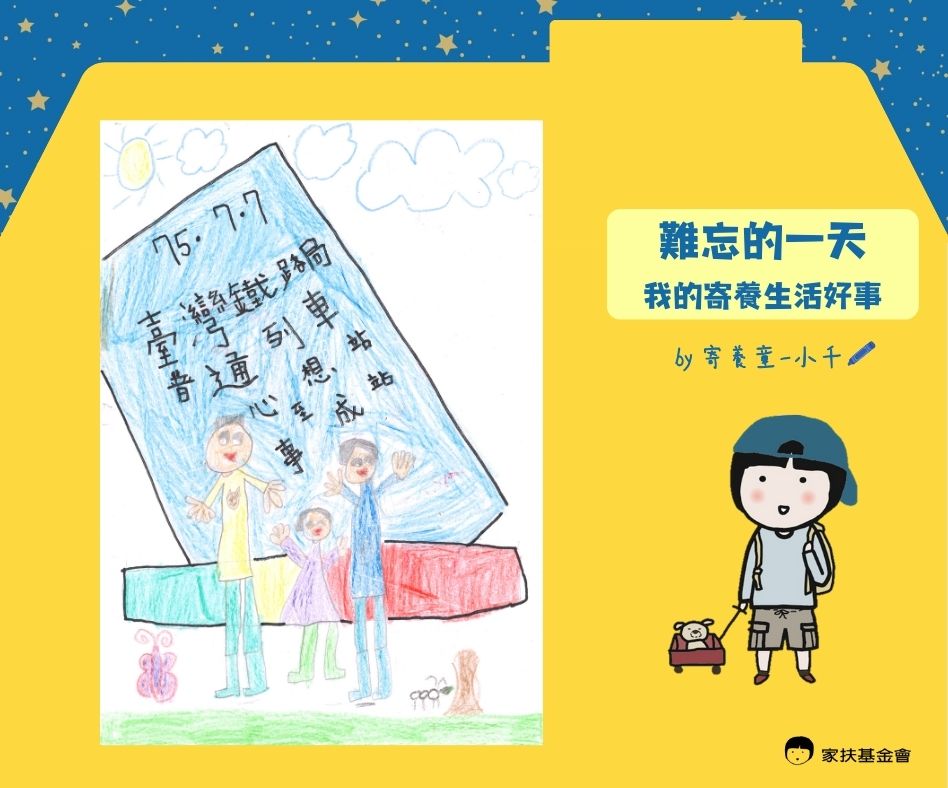

2025寄養生活好事|寄養童小千難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小千:「謝謝寄養爸媽的照顧,和你們出去玩,我很開心!」

寄養爸媽很常帶小千一起旅遊,去苗栗玩的那天天氣很好,小千和寄養爸媽合照,留下美好回憶。小千想透過畫作,對寄養爸媽訴說滿滿的感謝與祝福。小千很珍惜每次與寄養爸媽出遊的機會,作品中的心想事成大車票,小千也想送一張給寄養爸媽,祝福他們都能心想事成~

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童澄澄難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

每天與寄養家庭分享日常的生活,感受家庭的溫暖,看似簡單平凡,但對澄澄而言是最幸福的時光~

我現在所在的寄養家庭是個大家庭,有七個人,三隻大狗,十三隻生蛋雞,因為有他們,每天都能發生有趣的事。目前的我是國中二年級,平常的生活重心都是在校園中,透過老師的教導,同學的互相砥礪,讓我在快樂中學習與成長。

假日的我通常還是維持正常的作息,早早就起床下樓吃早餐。便開啟我這休閒的一天啦!而我假日時都會先看從圖書館借來的漫畫書,再去跟狗、雞玩,下午打電動,也會跟親姊姊一起打羽毛球,相當恬靜愜意的日常,有時寄養叔叔會帶我們去吃牛排或火鍋,吃完後順便在旁邊的公園、大池散步聊天。我最想念便是我生日的時候,寄養阿姨會做拿手的火龍果蛋糕,等大家吃完晚餐後就一同為我唱生日歌,好不熱鬧!雖然我和寄養家人間沒有血緣關係,但我們總是一同經營家庭的歡樂。

平日因為要上學,回家通常都是晚上五點起跳。回到家就是休閒一下看電視、打電動,到了晚餐時間,寄養叔叔會和我還有姊姊圍著餐桌談論今天發生什麼事,不管是開心還是難過都可以盡情抒發,給予我支持與前進的力量,感受家人間溫馨的氛圍。時間很快就來到晚上八點,做完自己該完成的事後,就準備洗澡睡覺。睡前再去庭院乘涼散步、抬頭仰望滿天星星也不失是一件幸福的事呢!

現在我和姊姊能夠生活在這一個偌大的農舍中,有寬大的院子,種著許多水果、蔬菜、花草和樹木,遇到寄養叔叔、阿姨、大姊姊、大哥哥、小哥哥生活在一起,全家人和樂融融。寄養叔叔阿姨平常注重人與人的相處,在生活中進行機會教育,教導我做人處世的道理,謝謝您們讓我和親姊姊能生活在一起,關心我們有沒有吃飽穿暖,現在能住在健康溫馨的家庭繼續成長學習,對我來說就是一個最好的事,期勉自己長大以後能夠回饋社會,做個有用的人。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

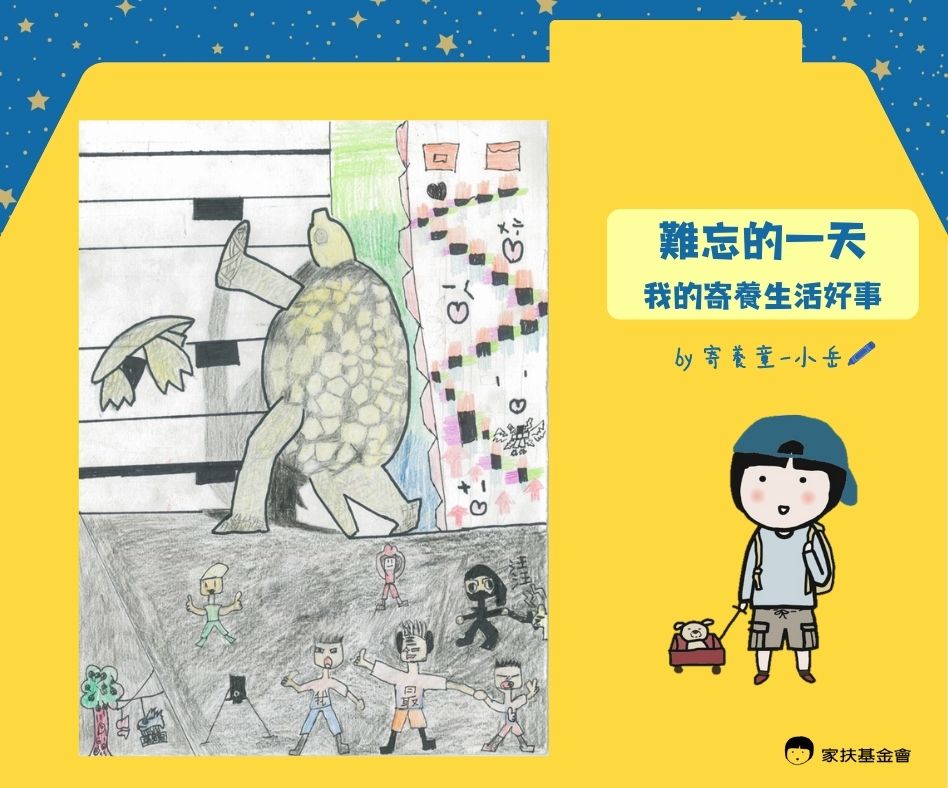

2025寄養生活好事|寄養童小岳難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小岳:「謝謝寄養家庭總是保護著我們的安全與健康。」

寄養爸爸經常利用周末假日帶著小岳出遊,令小岳印象最深刻的,是桃園2024 地景藝術節中「龜吉拉的守護」,這讓小岳聯想到寄養家庭總是守護著他。

寄養爸爸就像是一位超級英雄般,不僅守護著小岳,還常常關心和陪小岳聊天。寄養爸爸耐心的教導,讓小岳明白許多做人處事的道理,不斷的成長與進步。小岳期許自己未來也能成長茁壯,變得和寄養爸爸一樣強大!

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童小蘋難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

現在就讀高中的小蘋,很感謝寄養家庭裡叔叔、阿姨、姊姊的陪伴,讓自己成長茁壯、學會堅強!

我最難忘的一天,是能來寄養家庭。當時本來只有妹妹一個人要到寄養家庭,我是要去機構的,但社工跟寄養阿姨溝通了一下,最後我就和妹妹來到了寄養家庭。

記得那時候我才國中二年級,有很多的事情都不懂,之後我去了教會和學校認識了很多朋友,一起努力學習、一起聊天,就這樣到了國中三年級,三年級不僅僅要考會考、模擬考還有很多很多的考試和作業,國三是令人難忘的日子,隨之而來的會考像大石頭一樣壓的我都快喘不過氣來了,黑板上的倒數數字,一天比一天的少,這是我第一次看到時間的流逝,是多麼的快,我的心情也越來越緊張,我心想「再長的路,一步步也能走完」,就這樣會考這一天來臨了,寄養叔叔、阿姨和學校的老師,都在為我加油,但最後我的成績還是沒有考好,我很傷心不知道以後要幹嘛。

這時,寄養阿姨安慰我;「每個人都要學會堅強,不要哭泣,不要傷心,因為傷心和哭泣不是解決問題的關鍵,關鍵是讓我們找到好的方法,在堅強面前我們要勇敢的面對困難,要學會不拋棄,不放棄。」就這樣,我一路走來,我的一次又一次失敗的經歷,給了我前進的動力,給了我堅定的信心,給了我成功的喜樂,我考上了適合我的高中,我在高中也讀得很開心,寄養叔叔、阿姨也為我感到開心,堅強是人生路上的精神支柱、是跨越坎坷的信念、是成功走向勝利的根本。

到寄養家庭的那一天,是我最難忘的一天。如果我當時不學習堅強,就沒有現在這麼好的自己了,那我的心靈就永遠是一片黑暗寂莫的世界,永遠都不知道未來要做什麼,還好我有來寄養家庭,如果我現在還在我原來的家庭,可能沒有這麼好的資源,我很珍惜,也把握好好學習的機會,不要辜負別人對我的期望。

我曾經聽過一句話「不要小看日復一日、年復一年的努力,從金沙慢慢的累積,未來就會有一座金山出現。沒有什麼事情是天生就會的,一次次的失敗就是成功的因。」這句話在告訴我,只要努力不失敗,我就可以成為更好的自己。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

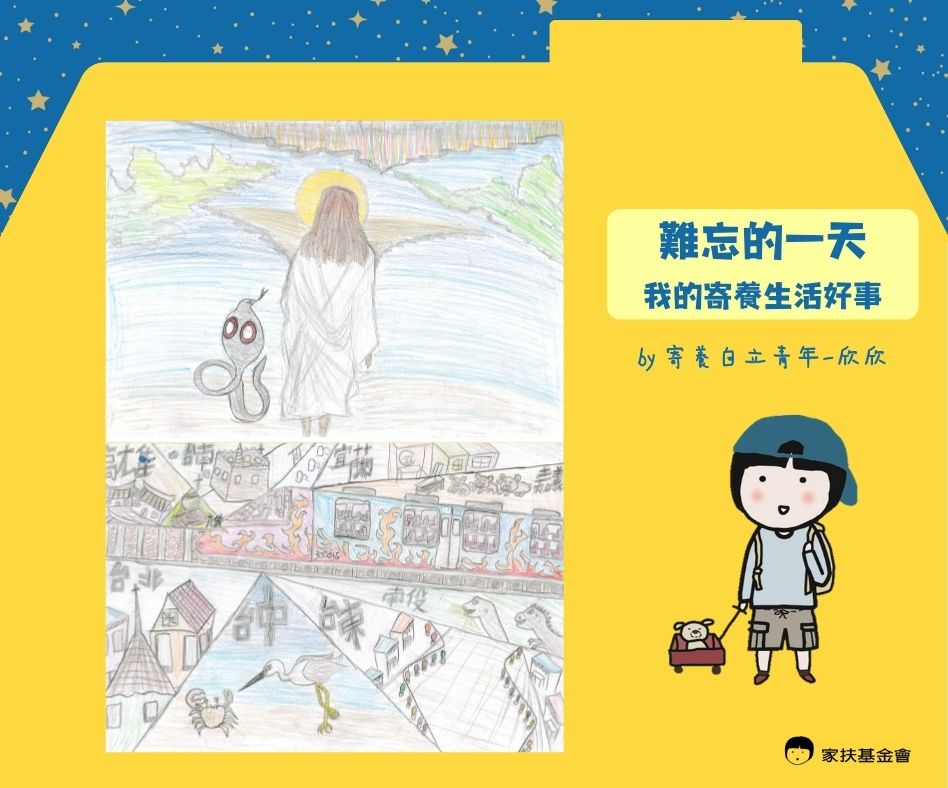

2025寄養生活好事|寄養自立青年欣欣難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養自立青年創作

欣欣:「謝謝阿姨跟阿伯的照顧,我會帶著這份力量繼續努力向前!」

欣欣現在已經結束安置自立,印象最深刻的是在即將自立前,寄養媽媽陪著欣欣完成台灣旅遊地圖,一起將欣欣未曾去過的地方都搭乘火車前往。寄養爸媽像是指引欣欣方向的一個指標,即便現在沒有繼續在寄養家庭生活,但仍然與寄養家庭保持良好的關係。

圖畫中呈現曾經與寄養家庭一起出遊的地方,想起每個寒暑假都與寄養爸媽外出旅遊,每個地方都有專屬於欣欣與寄養家庭的暖心回憶~

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童小育難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

現在小五的小育,因為寄養家庭的照顧,除了有滿滿的快樂回憶,也漸漸懂得做人處事的道理…

因為某種因素,在我要升小三的暑假時,社工老師安排我到新的寄養家庭住,新的環境讓我既緊張又期待,見到了寄養爸、媽之後,我覺得他們都很好,這時我才放下心中大石頭,慢慢去了解新環境,我們家對面有小公園,我跟弟弟睡三樓,房間有很多書和玩具,一切都讓我很喜歡、很高興。

暑假期間寄養爸爸、寄養媽媽帶我們去很多地方,看很多以前沒有看過的東西和風景,例如:坐火車到台北再坐捷運去木柵動物園,這是我第一次坐火車和捷運,第一次看到野生動物,一切都那麼新奇、驚訝,覺得是書本裡感受不到的情境,我們也到過彰化鹿港看以前的建築和古蹟,吃到很好吃的食物,例如:牛舌餅、蚵仔煎、肉包……等,都是我很喜歡的。寄養媽媽也帶我們去游泳、去公園騎腳踏車、去百貨公司吃美食、去清水逛街看古蹟,整個暑假都讓我彷彿到了一個新的世界,開了新的眼界、換了一個新的心情迎接新的生活。

雖然我很喜歡住寄養家庭,但我有些不好的習慣和壞脾氣一時還是改不過來,三年級時,我在學校常常闖禍,老師常通知寄養爸爸、寄養媽媽處理,他們常常講了很多故事跟道理給我聽,用包容和愛教育我,讓我知道我錯了,「己所不欲勿施於人,做一個自己喜歡、別人也喜歡的人」是我現在的目標,我知道不能再像以前一樣,我要用寄養爸爸、寄養媽媽教我的話去做,那就是存好心、說好話、做好事,為自己的行為負責,做一個受歡迎的人。

我常聽說:世界有愛、人間有溫情,我現在才體會,「愛」在哪裡呢?原來就在寄養家庭每天的生活裡,寄養爸爸、寄養媽媽每天對我的照顧與關懷,對我的包容與愛,讓我體會到溫馨的家庭生活,讓我再說聲:「謝謝你們,感恩。」

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童小亭難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小亭:「生日的時候有人為我祝福,我覺得很幸福。」

小亭最難忘的一天是慶生會,那天寄養爸媽為他準備蛋糕和禮物,邀請了好多小亭的朋友一起來參加,和大家聚在一起吃蛋糕、許願和吹蠟燭,是小亭最幸福的時光。慶生會除了收到好多的禮物,也感受到滿滿的愛和溫暖,寄養家庭的用心,讓小亭有被在乎的感受!

小亭還沒學會生日快樂的英文,在畫作隨意填上她喜歡的英文字母,繽紛的色彩,訴說著在寄養家庭多采多姿的生活~

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童小如難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小如露出期待的眼神說:「最喜歡假日的時候和寄養爸爸媽媽一起在公園玩球。」

天氣好時寄養爸媽會帶著弟弟和小如一起到公園玩耍,享受太陽的溫暖和熱情,充滿歡笑聲的公園是小如最喜歡的地方!平時喜歡拼貼的小如,常創作出很多漂亮又驚豔的作品~這次想透過作品與大家分享和寄養爸媽的快樂回憶。小花、小草和蝴蝶立體鮮明的圖案及色彩,在畫紙上生動呈現,美好回憶也一起烙印在一家人心中。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養自立青年小真和小君難忘的一天

#寄養自立青年創作

小真與小君回顧起在寄養家庭五年的點點滴滴,心中充滿無限感激…

當我回憶起 13 歲那年,我和姐姐的生活在一瞬間發生了巨大的轉變,還好有家扶中心幫助了不知所措的我們。那時,面對未知和不安,最難忘的一天,是我們坐在車上去寄養家庭的路上,我心裡忐忑不安不禁想在寄養家庭之後生活會變得怎麼樣。我們手牽著手,走進了寄養家庭的大門,對於未來的種種,我並沒有太多的期待,更多的是迷茫和恐懼。可現在回想,這段旅程不僅塑造了我,也讓我學會了感恩。

寄養家庭裡,我們找到了久違的溫暖。還記得剛到寄養家庭人生地不熟,下課騎腳踏車回家迷路了,大家焦急的不得了,想說怎麼那麼晚還沒回家,全家總動員出來找我,讓我最後平安到家。家扶中心的社工老師會固定每個月來探訪,老師充滿熱情親切的笑容讓我們很快就卸下心房,常常老師聊大大小小的事情,老師很關心我跟姐姐的狀況,也會邀請我們去中心辦的活動,我們參加過二手義賣的活動,義賣來的資金幫助需要的人,我覺得很有意義。那幾年我們開始明白,家不只是血緣,它是一份無條件的愛與關懷。我們的寄養父母給了我們一個安全的港灣,在那個家裡,我們感受到了久違的安定和支持。每天都會有用心準備的晚餐、每一個關愛的眼神、每一次不計回報的幫助,都是他們對我們深厚的愛。

對於一個 13 歲的孩子,適應陌生的環境並不容易。每個夜晚,我都擔心未來的路會是什麼樣的。然而,我的寄養父母告訴我,人生的道路上會有風雨,但也總會有愛與溫暖陪伴我們前行。他們的耐心和鼓勵,讓我和姐姐從困境中找到勇氣,並學會去相信自己。

在那個家中,我和姐姐不再是孤獨的。我們有了新的姐姐,雖不是親生,卻能很好的相處在一起。18 歲那年,離開寄養家庭時,內心充滿了複雜的情感。總是要學會獨立,雖然我們要告別這段時光,但我們永遠不會忘記在這裡得到的愛與支持,也會時不時回去看看寄養爸爸媽媽保持聯絡。這些年,我們不僅獲得了生活的技能,更學會了如何去愛與被愛,如何去感恩那些幫助我們的人。

如今,當我和姐姐回首這段經歷,我們的心中充滿了感激。感恩那些在我們生命中出現並為我們點燃希望的人,他們給予我們力量,陪伴我們成長。他們讓我明白,儘管世界充滿挑戰,只要心中有愛,我們永遠不會孤單。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養童小雯難忘的一天

#寄養生活好事

#寄養兒少創作

小雯開心地說著和寄養家庭出去玩的快樂時光:「我和阿公阿嬤一起去摘芭樂,我喜歡軟軟的芭樂。那天還有摘筍子,煮湯很好喝,我那天很開心,我喜歡和阿公阿嬤一起出去玩。」

小雯一歲半剛來到寄養家庭時又瘦又小,一張開眼就哭泣讓人好心疼。好在寄養阿公、阿嬤悉心呵護,讓小雯慢慢變得開朗。寄養阿公、阿嬤與孫子一同成長,放學和週末都一同玩耍,好快樂呀!

小雯很喜歡畫畫,特別把和寄養家庭一起出去玩的幸福時光用畫筆記錄下來。小雯的蛻變是寄養阿公、阿嬤在寄養服務中最開心最有成就感的時刻!也是堅守在崗位最大的動力!

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養自立青年小秋難忘的一天

這是小秋第一次在寄養家庭過年,溫暖的氛圍讓他找到心靈的依靠…

寄養家庭沒有我的爸爸、媽媽和妹妹,但是有阿公、阿嬤、叔叔、阿姨。

在我的寄養家庭那段時間裡,許多節日的經歷都讓我深深威動,但其中最難忘的,莫過於那個溫暖的除夕夜。這是我第一次不在原生家庭的過年,當時的每一個細節仍歷歷在目。

那一天,從早上開始,家裡就充滿了節日的氣氛,但桌上一樣少不了阿姨每天為我準備的早餐。邊吃早餐邊看阿嬤、阿姨招呼著大家一起大掃除,而叔叔則忙著貼春聯。我坐在一旁,看著他們有條不絮的忙碌,心中不免有些忐忑,畢竟這是我第一次在這個家過年,我不確定自己是否能完全融入這樣的家庭氛圍。

随著時間的推移,我漸漸放下心中的不安。天色逐漸暗了下來,聚在客廳一起聊天的人變多了,年夜飯也準備好了。一桌豐盛的菜餚擺在眼前,心中湧現出一種久違的溫馨感,我的心中湧起一股難以言喻的情感。這是我第一次在寄養家庭中過年,對我来說,這個場景既陌生又熟悉——陌生的是這個家庭的成員,熟悉的是年夜飯的氛圍。桌上擺滿了豐盛的菜餚,每道菜裡都包含著對每一位家人,包括我的愛。我原以為在寄養家庭中,我永遠都是一個局外人,無法真正融入他們的生活。似乎在這一刻,我不再是一個外人,而是這個家庭的一員。

那個除夕夜不僅讓我感受到節日的喜悅,還讓我明白了家的真正意義。家不僅僅是血緣上的聯繫,而是心靈的依靠,是那些願意陪伴你、接受你的人所構築的港灣。在這個寄養家庭裡,我找到了所渴望的溫暖,這份情感將永留在我心中。過去,我總覺得寄養家庭只是暫時的停留點,而不是真正的家。但那一晚,我開始意識到,家庭是一種情感的連結,是一個可以讓你放下防備,安心依靠的地方。

這個難忘的除夕夜讓我真正感受到家庭的溫情,並在我生命中留下了深刻的印記。

邀請您加入寄養家庭,陪伴孩子寄住這段幸福

寄養家庭招募專線:0800-07-8585

#寄養生活好事

#家扶寄養

#打開家門讓愛住進來

#寄養家庭招募中

#歡迎好事來我家

2025寄養生活好事|寄養自立青年阿順難忘的一天

21年前,小一的阿順曾經在寄養家庭住過一年,他回憶起這段日子….

小學一年級的我,住進寄養家庭,最難忘的一天是哪天?

是寄養爸媽親切地迎接我入住的第一天嗎?

還是,寄養爸媽與我討論,如何稱呼他們的那一天?

還是,寄養爸媽的小孩,握著我的手一筆一畫教我寫字的時候?

還是,在我生日讓我帶著乖乖桶去學校請同學們吃的那一天?

還是,餐桌上有著豐富菜色家常菜的每一天?

還是,耐心教導我生活許多大小事情的每一天?

還是…離開寄養家庭去到別的安置機構的最後一天?

離開寄養家庭,歷經 21 年後的今天,我已是 28 歲在社會上打拼的年輕人,回顧這超過二十年的經歷,我說不出來,也記不起來,最難忘的是哪一天了!對我來說,那段日子是個重要的兒時回憶,也是我人生重要的轉捩點,寄養爸媽我都稱呼他們為姑姑、姑丈,從小就離開原生家庭的我,實在是無法叫別人「爸爸」、「媽媽」,但他們的開放、接納,讓我感受到自己是被在意的、被在乎的,那似乎是一種久違的溫暖,一種無條件被愛的幸福感。閉上眼睛回想,現在在我記憶被留下的,不是特定的哪一件事情,而是住在寄養家庭短短不到一年期間時的感受,一種無條件的愛與被愛的感受。

家庭吃飯、寫功課、學習、生日慶祝等,這些看似平凡的生活日常,對我來說卻是無比的珍貴,原來要好好地長大,需要有足夠的運氣和資源,我也才有機會一路走到現在。最後,我想和寄養家庭的姑姑、姑丈說:「謝謝你們在我成長的道路上,陪伴我走了一段日子,給了我足夠的運氣和資源,這當然包含了安全感、幸福感,讓我體會到了甚麼是被愛的感覺。我現在已經 28 歲了,是一位助人工作者,在不同的專業領域,貢獻我的力量,協助社會上不同需要的人。也想告訴你們一個好消息,就是我最近剛結婚了,找到了一位願意陪著我一起成長、面對種種困難的另一半,是你們給了我滿滿的愛,讓我除了知道自己是值得被愛的之外,我也慢慢學習著如何愛人與被愛,我會帶著你們陪伴我的養分和記憶,繼續勇敢、努力地往前走,謝謝你們。」

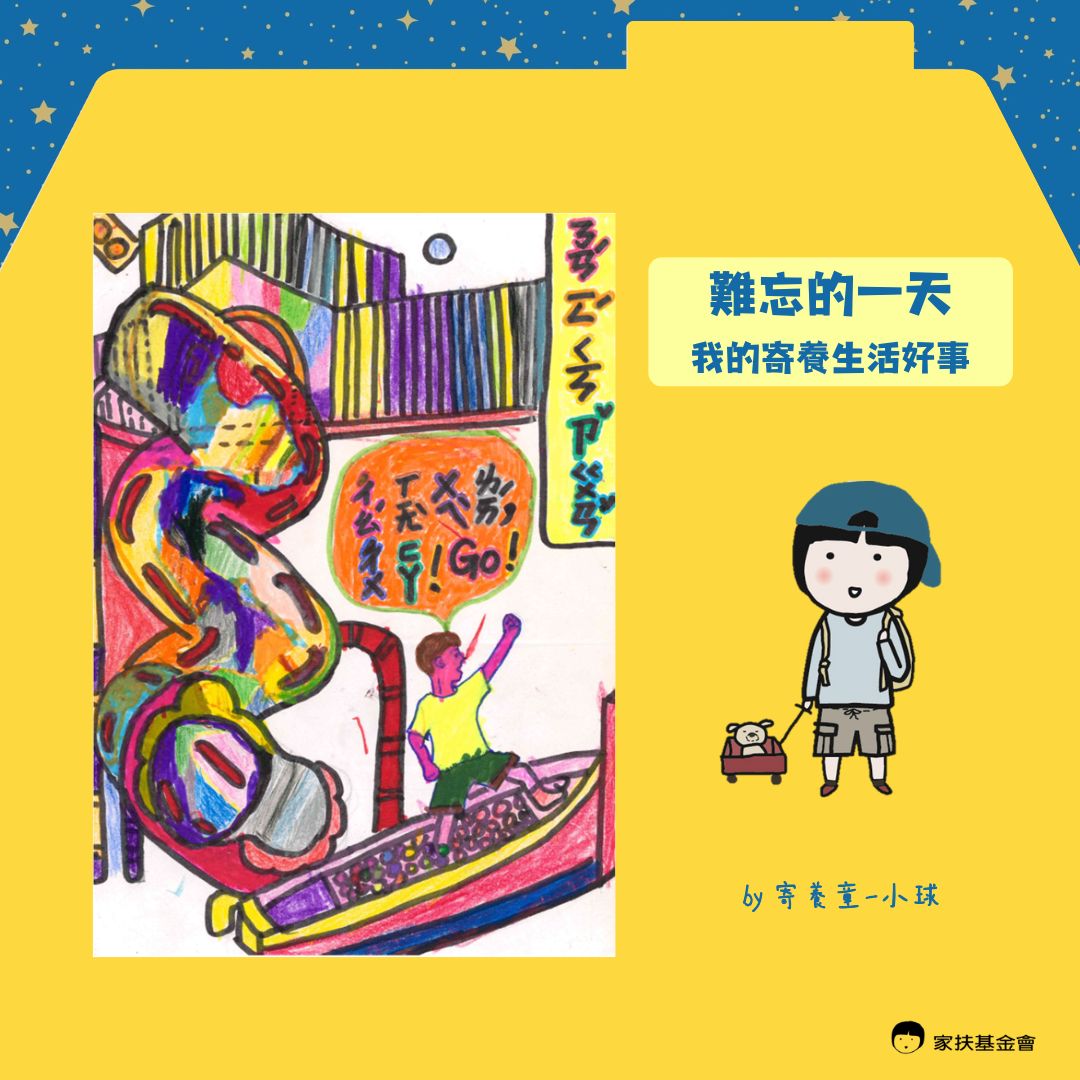

2025寄養生活好事|寄養童小球難忘的一天

被問起在寄養家庭生活難忘的事,小球說:「去年夏天,我跟著社工老師到寄養阿姨家,會難過不能和爸爸住了,也擔心阿姨會不會對我好。晚上我偷偷哭了,阿姨看到了,給我手帕安慰我:「難過的時候可以哭,但哭完要更勇敢喔。」 接下來,我忙著適應寄養家庭和學校生活。因牙齒都蛀光,是寄養阿姨帶我看好多次牙醫補起來。也因為媽媽生病,我沒上幼稚園,阿姨每天陪我練習,現在我已經會拼音! 現在小學,最喜歡週末阿姨和姐姐帶我去親子館玩,阿姨常準備好多好吃的食物。看,我的肚子變得圓滾滾的,哈哈…好幸福!」

2024寄養家庭圖鑑|付出的愛,會以不同方式,回到自己身邊。

#家扶寄養家庭招募中 #寄養服務成為我家的好故事

愛是肯定、是接受,付出的愛總有一天,會以不同的樣貌,回到自己身邊。慶祥與蕙瑜擔任寄養家庭即將滿20年,照顧過數十位的寄養童,一家人全心全意的愛陪伴了寄養童成長。

慶祥爸爸常為寄養童拍照,紀錄日常生活、沖洗整理成冊,還一筆一筆寫下寄養童的點滴,把愛實體化,除了送給寄養童留存,也成為家人一起的思念。

蕙瑜媽媽提到,曾照顧過個性較叛逆的寄養童,用像朋友般的說話方式來溝通、軟化,一步一步地打開心房的經驗與過程,讓她也被肯定、被接受,愛的力量真的很神奇!

愛會以意想不到的方式,回饋到自己身上

曾照顧過一對寄養童姊弟,姊姊長大後某天帶著伴侶及喜餅來到慶祥與蕙瑜家,又驚又喜的箇中感受,愛會用另一種樣貌,回來我們家…..

2024寄養家庭圖鑑|因為大家的童心,才能支持我們走得更長遠

#家扶寄養家庭招募中 #寄養服務成為我家的好故事

清文與怡伶這一家擔任寄養家庭已滿6年,照顧過4位孩子,能繼續堅持的力量是來自於寄養服務所加深的凝聚力,也幫助家人之間的情感升溫

寄養爸爸希望藉由多接觸大自然,增加寄養童的體力,且帶全家踏青、露營時,他能像個大男孩似地跟著孩子一起搭帳棚、準備用具,留下很多美好回憶~分享曾有寄養童在露營時,表現活潑、主動,營友還封號「里長伯」的趣事,道來滿是驕傲喲!

寄養姐姐在幫忙一起照顧的角色中,讚嘆自己原來也能跟小小孩好好玩,特別是與弟弟因年齡差距,彼此交流並不多,因為寄養服務兩人成了寄養童的姐姐與哥哥,分工合作下創造許多生活交集,覺得服務是很好的調和劑。

寄養哥哥更是轉變最大,從家中老么的身分晉升為「哥哥」,這個小幫手剛開始曾手足無措,到已經可以幫寄養童洗澡、如兄長般的教弟妹、一起分享生活點滴等,還博得有責任心及正義感的美名呢!

寄養媽媽說:「我們是一個『很有童心』的家庭,爸爸愛玩、媽媽喜歡小孩、兒女覺得有趣,才能支持我們在寄養服務走得更長遠。」雖然是加入寄養家庭的始作俑者,但感謝一家神隊友支持,讓服務帶著家庭繼續往更美好的方向走…

2024寄養家庭圖鑑|服務讓我們家更凝聚,我們會繼續走下去

#家扶寄養家庭招募中 #寄養服務成為我家的好故事

擔任寄養家庭第10年的志雄爸爸、佩雯媽媽一家,是非常重視儀式感的寄養家庭,他們總是精心為每個孩子準備各式主題的慶祝Party,因為佩雯媽媽認為,生日是讓人期待,也是讓孩子知道「你是值得的」的好方式。

如此活力四射的一家,寄養服務也成了最溫暖有感的家庭生活調劑

照顧7年、且有學習與語言障礙的孩子,在結案後偷偷在抽屜留下一封信要給佩雯媽媽,看出孩子竭盡所有學會的字句、用心表達不捨與謝意,讓佩雯媽媽感動:「其實愛不只我給他,是他給了我很多的愛。」身為社工的寄養家庭大姐姐,能主動支援媽媽教養需求;二姐姐即使出國工作也堅持視訊參與每場家庭慶生會。而志雄爸爸更是最佳得力助手,無論騎馬打仗、一打二的照顧差事都能完勝,他說:「以前沒有照顧過男孩,很享受父子時光,有重新當爸爸的感覺。」被問及要服務多久,寄養爸媽笑說:「寄養讓我們一家『團聚』一起,我們也會在寄家這條路繼續走下去」!

佩雯媽媽真心話大聲說:「你聽我們的故事有沒有心動、感動,那就快付諸行動加入我們寄養家庭行列,這是一個溫暖的大家庭,還有家扶成為你最好的後盾!」

2024寄養家庭圖鑑|愛可以共同克服逆境,打開家門並非難事!

#家扶寄養家庭招募中 #寄養服務成為我家的好故事

「愛可以共同克服逆境,打開家門讓寄養童到來就不是困難的事了!」服務11年、照顧過7位寄養童的昀學爸爸、曼菱媽媽,當年投入寄養服務時還不到35歲,女兒年僅5歲。

在寄養服務中,一家人共同譜好故事……

昀學爸爸甚至在職進修了諮商輔導,以別出心裁的育兒術照料每位來到家中的孩子!曾有寄養童想買玩具在街頭地上打滾耍賴,昀學當場模仿哭喊,以角色扮演的方式引導孩子換位思考、適切表達需求~

曼菱媽媽是服務最溫柔堅定的存在,她深夜抱著受親生媽媽毒癮影響、無法安穩睡眠的寄養童至戶外散步、安撫睡覺,再透過飲食悉心調理、恢復健康!

寄養姐姐舒涵從小就和寄養童相伴長大,寄養童返家前更將手作相框、最心愛的娃娃作為禮物送給她,感動心繫「我會想著你」!

在全家的「開心農場」裡,還有爺爺、奶奶和寄養童共享祖孫三代的天倫之樂~

美好的事,不會結束…

「買一送十」全家投入寄養服務

服務近兩年的寄養媽媽王秀吟,接棒妹妹成為寄養家庭,當時也有「希望子女學習成為溫暖的人」的想法,而將寄養服務引回家。目前雖然照顧的是第一位安置的寄養童小右,卻已讓全家族的心強烈凝聚。

兒女們輪流幫忙洗澡,寄養爸爸陳世昌陪玩照顧一把罩,住對門的兄嫂們常幫忙托顧、全家族旅遊,甚至奶奶如小右忘年友伴般的存在。

寄養媽媽說:「我們家可以說是買一送十,很幸運也感謝家人們支持,超有幸福感!最讓我驚訝的是先生,還拿出偷買很久的電動理髮器,說以後小右的髮型都要由他親手操刀,驕傲地分享親手理髮讓寄養童獲得別人讚嘆!」

擔任寄養家庭是能夠延續幸福的事,寄養爸媽非常鼓勵所有家庭參與這項助人又利己的服務。

家人都是神隊友 同心加溫寄養服務續航力

劉敦仁與楊千代寄養家庭,參與寄養服務已14年,最初申請與主要照顧者是寄養媽媽,初期陸續照顧幾位女童,即讓原本無法適應的女兒因為一起學習成長,而成為彼此的知音;在首位寄養男童照顧上也因較需男性角色的協力,寄養爸爸搖身成為服務神隊友,每天親自送寄養童上學、主動帶他們參與各類活動,全家一起努力幫助寄養童融入。

服務初期,女兒曾因需與寄養童共享空間及父母的愛而需調適,但與寄養童一起上學補習熟識後,會熬夜聊天、隔天上課一起懊悔。每周與家族親友一起聚餐,生日更全員相聚慶生,歷歷點滴都有寄養童的生活足跡!

至今家人們牢記每位寄養童姓名,因為寄養情牽成為彼此生命中的支柱,就這樣全家服務了一年又一年!

邀請您一起做孩子的守門員!

寄養家庭林爸爸、林媽媽在社工家人推薦之下加入服務,雖常笑說是無心插柳,然19年來照顧22位寄養童,縱使換過工作、搬家,從未中斷或想過退出。兩人個性樂觀開朗,對每位寄養童都如數家珍。回顧寄養童曾親筆繪製「媽媽的畫像」當贈禮、或結案寄養兄弟在年節刻意搭車繞到家門口所放的伴手禮,對於這段照顧情,孩子們銘記於心,相當感動。兩人異口同聲:「要做到不能做為止!」

林爸爸工作需輪休,只要周末有排休,都會開兩台車一大家子一起出門玩;也因排班上比較彈性,與林媽媽相互配合照顧寄養孩子,同住的兒子們也都會幫忙。林媽媽工作屬性雖已接觸過許多孩子,但謙稱服務仍需持續學習,教每個孩子都須用心觀察。

現在照顧的寄養童小恩,兩年前來家裡時6歲,但因嚴重營養不良,外表看起來只有3-4歲,經過兩夫妻悉心照顧,林爸爸更常特別下廚準備營養的晚餐,一年內小恩長高了7-8公分;從完全跟不上課業,到現在可以考到80-90分;原情緒障礙及易怒,到現在可以每天幫林媽媽量體溫、酒精消毒雙手,這些在一般孩子看似容易的生活步驟,林爸爸林媽媽道來卻滿是成就。

全台最資深寄養家庭 服務37年照顧80位寄養童

馬安娜護校畢業後經營幼稚園,意外早產而將心碎化為大愛,因緣際會加入,從服務中得到許多快樂;姐姐馬安琪原即一路協助照顧,22年前跟隨妹妹腳步正式加入,兩姊妹家庭目前同住。

馬家姊妹用耐心與愛對待每個來到家中的寄養童,雖然都已六十幾歲,但仍充滿韌性與彈性,放下身段陪伴孩子、也能調整自己。馬安娜分享打開家門迎來寄養童,自己得到更多愛,幫助寄養童放心成長。每天知道為什麼而忙,照顧孩子日常之餘、也帶孩子盪鞦韆、到處旅行,體驗海盜船、一起尖叫都沒有人會笑她,珍惜和孩子在一起的每一個當下。曾經照顧過的寄養童離開後,仍時常打電話回來關心,或放假時再回馬家。

秉持希望每個孩子都能在馬家快樂成長、平安度過童年的使命,兩姊妹會幫每一位寄養童慶生,曾帶一位小六寄養童吃牛排慶生,孩子哭著說長這麼大第一次有人幫他慶生;逢年過節也都會包紅包給每位寄養童;包括過年回來吃年夜飯的自立寄養童。馬安琪謙虛分享所有的孩子都需要人照顧,何況是這些極需被照顧的寄養童,若能盡自己一點點力量,會覺得自己對社會還有一點點幫助!兩姊妹對於從事服務低調謙虛,期間照顧過許多罕病或身心障礙的孩子,投注的心力難為外人道,但分享起孩子都甘之如飴,多年服務就像彈指之間,已將寄養服務視為使命!

愛的回饋─把這份愛繼續傳下去

美雪媽媽年幼時父母早逝、家境清貧,年輕時便決心行有餘力必要回饋社會,至今加入寄養服務已17年,照顧逾20位孩子,即使工作忙碌,她總堅持親自打理寄養童的三餐、衛生儀容,也十分注重寄養童的品性教育,把每個短暫來到家中的孩子都當成自己的孩子一樣照顧。

父母離異的小慧,由於父親照顧疏忽,幼年長時間跟著父親露宿公園,販售愛心筆,被社會局社工發現後被安置到寄養家庭,美雪媽媽回憶起小慧第一次到寄養家的時候,原本白底的制服早已污髒到看不出來,頭髮也已嚴重打結…她費了好大工夫才將白制服刷乾淨、用潤絲洗了一個多禮拜小慧的頭髮才不再打結,美雪媽媽心疼地說那一件洗好的白色制服,她過了好久都捨不得丟掉…

小慧分享寄養爸媽對她照顧有加,使她從小便立定志向「長大以後也要當寄養媽媽!」給予短暫需要照顧的孩子一個安穩的避風港。小慧在社工系畢業後也投身成為第一線的社工,只因從小美雪媽媽總是叮嚀她:「社會幫助妳這麼多,美雪媽媽希望妳當社工,回饋社會。」,離開寄養家庭之後仍時常與寄養爸媽聯繫,坦言自己「就像住在外面的女兒一樣」,小慧也對美雪媽媽說:「結婚妳要坐主位!」足見深厚寄養情,受美雪媽媽影響,自己也投身社會福利工作,成為幫助別人的社工,將這份愛繼續傳下去,並期許有一天自己也能加入寄養家庭,幫助和自己有一樣經歷的孩子,一起為愛接力!

愛的傳遞─擴散愛的能量

黃爸加入寄養家庭至今(2020年)邁入第17年,照顧過14個寄養童,一開始黃爸還有些退縮,但在太太、女兒的鼓勵下,一家人投入寄養家庭服務。黃爸細數曾經照顧過的寄養童,住在哪裡、現在多大了,照顧孩子就像照顧花草,每個寄養童都背負著他們的故事,17年來照顧過過動、被性侵、身障、智障的孩子,寄養家庭的責任就是撫平孩子們心中的缺口。

黃爸每年過年都會帶全家人和寄養童一起去紫南宮排錢母,準備宵夜半夜出發,大家都好期待,之前照顧過的寄養童還會打給黃爸想要回來一起過年,可惜車子座位有限,女兒笑稱:「這麼多人都要來,爸爸以後要買遊覽車了!」

黃爸的家庭在照顧寄養童上,分工也很有默契,黃媽準備晚餐,黃爸接送孩子,教導孩子時,每個人都會有脾氣,若其中一人生氣就先離開換另一半接手,如此互相配合。他們也先後影響大哥、妹妹和身邊的朋友們一起投入寄養家庭服務,讓愛的能量持續擴散。

愛的接棒─相互支持更有力量

龐媽受到兩個哥哥的影響,加入寄養家庭也已10年,照顧過12位寄養童,她笑說因為加入寄養家庭的緣故認識其他的寄養服務家庭,每次寄養家庭一起上課的時候,老師都說:「你們聲音比我還大!」每次聊天,聊的都是照顧的寄養童,因為寄養家庭間扶持的力量,龐媽一帶就是10年,甚至也成功推薦自己的朋友加入寄養家庭。

龐媽和哥哥黃爸兩家人感情十分緊密,龐爸甚至買下一台九人座休旅車,就是為了可以一起出遊,兩家人每個週末都帶著寄養童一起回旗山老家,帶孩子們到田裡去跑、去玩,聚會時大人小孩一起幫忙備料、洗碗筷,感情深厚由此可見。

保母出身的龐媽帶孩子很有經驗,知道孩子怕什麼就能對症下藥,龐爸退休後,也一起學習照顧寄養童,照顧上也很熟練,夫妻兩人互補,輕鬆許多。龐媽說:「孩子在我們心目中是一個定位、習慣了、沒帶寄養童好像缺少了什麼,已經成為我們家的一份子。」對龐媽而言,擔任寄養家庭已是日常生活,不帶寄養童反而不習慣。

愛的勇氣-儲備孩子面對未來的能力

仁傑媽媽的小兒子在國小階段觀察到疑似發展遲緩,極力跟老師討論及溝通下直到國中才確診,但孩子學習已落後同年齡許多。媽媽歷經不斷吸收新知、與孩子討論來找出合適的學習領域,一步步培育下現為空手道國手,陪伴及關懷讓媽媽在教養育子女上相當有信心。

家中一幅幅裱框的千片拼圖,是仁傑媽媽在照顧第一位寄養童時全家一起完成的作品,除了幫助孩子學習也是全家最常進行的休閒遊戲。因為自身照顧經驗,曾觀察到5歲的寄養童在轉瓶蓋時的動作不靈敏,敏感的知覺促動帶孩子就醫確診為發展遲緩。現在常讓孩子把玩串珠訓練抓握能力,到學校才藝授課時也帶著孩子,幫助老師及同學認識寄養服務,進而捐贈書籍給家扶寄養孩子;鄰居間也交流分享適齡的衣服,服務感染了身邊的人,這也助益他順利繼續服務…

仁傑媽媽在服務初期也會為了安置童的負向回應感到自責,求助家扶社工老師下,經過會談、訓練、諮商課程,適時緩解情緒並調整已對。仁傑媽媽說:照顧不僅僅是當下,希望孩子從家中離開的那天,有能力可以繼續飛翔。

愛的奉獻 – 達人級的寄養服務

美玉媽媽因為姊姊從事寄養家庭服務而受到感動,原想活絡家中氛圍,在921開放單親申請的那年便加入服務,當年兒子15歲相當支持媽媽的決定,視寄養童為家人般來照顧。家中長輩的支持、孩子的鼓勵,讓媽媽順利的度過了磨合期,更意想不到地認識許多志同道合的好朋友,寄養家庭們最常到各別家中聚會,讓孩子玩在一起、相互幫助成為彼此最大的後盾。

美玉媽媽經驗豐富,在面對不同特質的孩子時,總能保有彈性教導方式。小梅是美玉媽媽曾照顧的寄養童之一,8歲初到家中時不會說話、不會施力、沒有口語能力,經由美玉媽媽一步步的教導,孩子能提筆寫出自己全名那刻,讓媽媽感動莫名;8歲時更由原持有重度身心障礙手冊重新鑑定後為中度,這進步也讓學校特教班老師驚喜感動!

18年寒暑、全年無休的照顧,美玉媽媽並不謂辛勞,反而謙虛說道:是我要感謝這些孩子,照顧他們一點也不辛苦,因為有一群人隨時隨地的能幫我分憂解勞、陪我面對挫折。更因為有這些孩子使我的世界更開闊,逼自己學會了電腦、智慧手機使用等,他們的陪伴讓我心靈更富足。

愛的傳承 – 母女二代接棒寄養服務

伊均高中時,家裡就開始照顧寄養兒童,常常聽到孩子背後許多令人心疼的故事,並跟著媽媽學著照顧他們。這段時間,伊均就像是「寄養服務實習生」一樣,學到許多服務知識。因長期接觸弱勢兒少,對於不幸兒少有更多的惻隱之心,在母親的鼓勵之下,三年前開始成為寄養媽媽。伊均笑說以前看媽媽帶小孩相當得心應手,自己帶孩子時卻很常遇到困難,於是媽媽就成為伊均最常諮詢的對象,成為她最大的精神支柱!

寄養兒童小恩初到伊均家中時,因離開原生家庭而產生心理壓力,時常出現一些異常行為。儘管伊均試過許多方法,卻都無法完全改善孩子的問題,後來她開始帶著小恩到處串串門子,讓其他人陪伴小恩聊天與玩耍。漸漸地,小恩的情況異常行為開始減少,伊均才意識到小恩需要的是其他大人的肯定和鼓勵,才能讓他走出人際互動的心理陰影,重拾笑容。

不只伊均夫妻,公婆及家人也都把寄養兒少當作自己的家人,常常「全家」出遊,且小姑為心理輔導科系背景,更以專業陪伴寄養童繪畫,家人的投入與參與,讓寄養服務更加順利。